Епихин Сергей

Метафизическое тело Бакштейна

Кураторским проектом критика Сергея Епихина "Метафизическое тело Бакштейна" XL Галерея продолжает работу с местным художественным контекстом.

Автор предлагает артистичный способ репрезентации "психоаналитического" исследования современной художественной ситуации в Москве. "Монолог" Сергея Епихина достаточно отчетливо, на наш взгляд, представляет позицию критика, поэтому вместо собственного текста мы предлагаем "случай из жизни буддийского монаха Пухуа" – в качестве метафорического дополнения к проекту.

В визуальную часть выставки включен переработанный мотив проекта видеоинсталляции Алексея Шульгина.

Автор проекта приносит благодарность М.Дмитриеву, взявшему на себя роль оператора телефакса.

Для художника, как и для критика нет ничего естественней риска следовать маршрутами моды, тем более, что проблематика телесного лежит сегодня на одном из самых изъезженных путей. Хотя формально собственно московский опыт эстетической разработки понятия далек от притязаний даже на внешнюю полноту, в его структуре уже сейчас вполне различим почти каталожный свод различных модусов и тактик тематизации – предписанных природой или современным теоретическим дискурсом. “Феномен” тела здесь, действительно, заполнил практически весь предоставленный ему постмодерной культурой онтологический интервал: предстает сгустками оплотнившейся, вязкой галлюцинаторной текстуальности (“Медицинская Герменевтика”) или спрессованным в карнавально-невротический социальный конгломерат (“Риджина”), возгоняется в бесплотные антропофугальные ландшафты (“АЕС”), развлекает себя бурлескной игрой в натурализацию речи (“Трехпрудный”), либо, напротив, рвется в экзистенциальный “просвет”, пломбируя его фигурой дионисийско-адамического танца (Бренер). Если добавить сюда персональный набор летально окрашенных поэтики непреклонных любителей ходьбы по бойсовским местам, бревиарий “соматической рефлексии”, звучащий в артикуляциях московской сцены окажется вполне репрезентативным.

Амальгаму наличных (и новопреставленных) телесных практик можно развертывать и дальше. Много важнее, что весь их фактурный диапазон определяет единый механизм эстетической возгонки – двойная (встречная) циркуляция знаков и тел, дихотомия семиотики и соматики. Истощенная знаковая взвесь выпадает в осадок, образуя геологический фон, исторические кулисы актуальных инсценировок, куда может быть затребована вновь сигнификатом живого (или мертвого) Иного. При этом восходящий ритм обменных процессов обычно побуждает к умножению процедуры забвения и запроса, отчего в дискурсивно продвинутых стратегиях уделом присутствия и знаков, и тел становится затейливый эквилибр на своих бытийных границах. В подобных операциях вместе с тем нет никакого насилия над материалом: сама субстанция этих понятий исходно мерцает и двоится – между подменой (симулякром) и генератором желания, органическим жизненным телом (som’ой) и его неизбежным telos’oм (концом).

На макроуровне логике архивации образов и форм (с дальнейшим альянсом геологии и биологии знака) отвечает превращение метода в стиль. Всякую региональную традицию можно описать в кодах стратиграфии, как вертикальный срез иконографических пластов, куда сегодня с “актуальной” поверхности усердно загоняют буры в поисках ценных культурных отложений. Наша ситуация в подобном отношении, видимо, уникальна: здесь не нужна никакая геологическая разведка. Дело отнюдь не в том, что можно и не зондировать прошлое, а просто смотреть по сторонам. Речь об особой архетипике местной культуры, обостренной интуиции самости, исподволь наклонной сливать артистическую и жизненную ценность, т.е. оттискивать знаки непосредственно на телах, даже если конкретную практику вдохновляют прямо противоположные идеи. По меньшей мере последние сто лет русская художественная традиция не формирует собственно культурного “архива”, а инвестирует свое отторгнутое иное в подсознание, точнее изоморфно создает и то, и другое. Так, “подсознанием” нонконформистов 60-х стал исторический авангард, точно так же – с “подсознанием” и архивом одновременно – был идентифицирован соцреализм в рефлексии московской концептуальной школы.

Этот интенциональный бином вытеснения/музеефикации продолжает успешно действовать и сегодня, хотя заметно усложнил свою внутреннюю интригу. Становление концептуализма обозначило выход на “вторую сцену” московского искусства аутентичной версии международной парадигмы, стратегии, симметрично обреченной на долгое одиночество и господство в альтернативном художественном пространстве. Результатом ее самозаконных исторических мутаций явилось возникновение некой “порождающей грамматики”, ставшей со временем рецептурным сводом для новых языков и тактик, в том числе принципиально выбравших автономный курс навигации. В каких бы отношениях полемики, пародии, индифферентности ни находились с концептуальной традицией современные практики, для большинства из них она остается скрытым горизонтом идентификации, т.е. тем самым подсознанием, роль которого некогда играло соцреалистическое искусство.

Вместе с тем, заместив своего антипода в “московском бессознательном”, филиации концептуальной стратегии продолжают и вполне осознанную жизнь со своей особой судьбой. Ее траекторию, неизбежно упрощая, можно наметить как путь от дефиниции и автореференции к дифференции. От самоопределения в методе и технологии ментального проекта к технологии макетов и макетам технологий. Иначе: практика бесконечных отсылок и ускользаний в иное на фоне символической мутации культурного подсознания обращается в почти полную невозможность этих указаний и отсылок. Сознание начинает дублировать подсознание, содержательный ресурс загустевшей периферии переполняет пустотный центр, машины семиозиса преобразуются в гомогенные тела, отлитые по форме собственных сигнатур.

На этой точке отвердевания понятия Geistgeschichte должны уступать терминологии Korpergeschichte. И вместе с тем перед нами никак не область природного и физического. Концептуальный дискурс со всей очевидностью продолжает быть элитарным языком современной культуры. Разрешить этот топологический парадокс можно лишь напомнив, что принцип существования корпоративной телесности московской номы подчинен законам динамики (номадизма). Слагающие ее эстетическую поверхность фигуры, будучи знаками самих себя, утратили возможность сообщать, но, оставаясь подвижными телами, вполне способны сообщаться, извлекая на свет звуки соударений. В пространстве репрезентации поэтому мы реально имеем дело не с визуальными формами или текстом, но как бы с застывшей музыкой. Нередко эта музыка добротна и подчас даже мелодична, иногда – все еще изящна и выразительна.

С учетом намеченных в предисловии мотивов, думаю, нет особой нужды специально комментиовать ролевой статус Иосифа Бакштейна, чье “метафизическое тело” было любезно выдано мне в краткосрочную аренду. Хотелось бы снять лишь один возможный и нежелательный акцент: речь ни в коей мере не идет о возврате к мифологии “персонажности”, что в моем случае было бы анахроничным, и главное, бестактным вторжением в номадический анклав. Предметом тематизации выбрана исключительно “внешняя”, телесно-семиотическая перспектива, в которой герой инсталляции предстает реальным агентом современного культурного процесса со всеми атрибутами социальности и цехового престижа, т.е. всем тем, что открывается сознанию, и в то же время – персонификатом московского концептуализма, т.е. в контексте вышеизложенных рассуждений отчасти “подсознательной” фигурой.

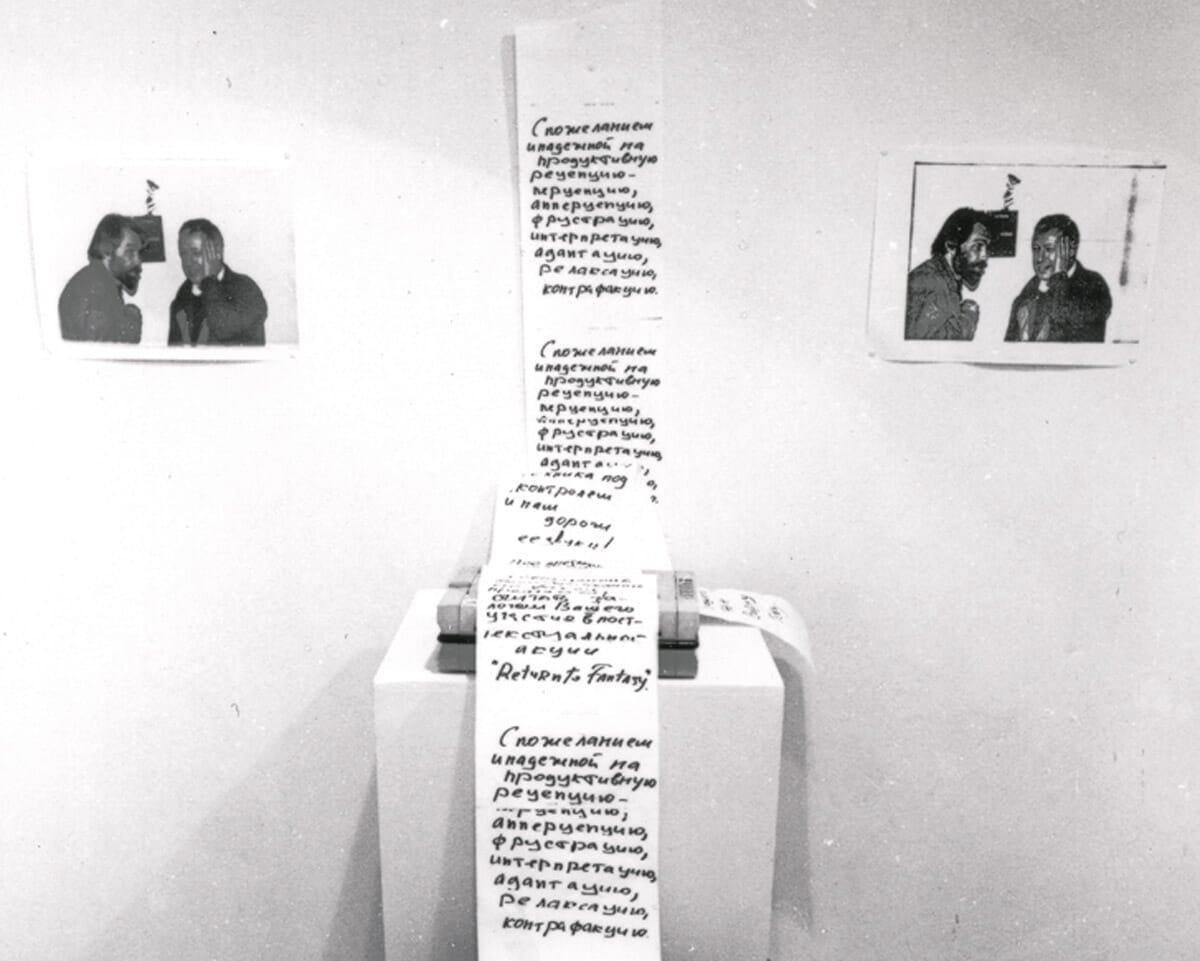

Собственно предисловие к этой выставке и было своего рода экспликацией подсознания, если понимать его в цивилизованном, лакановском смысле. “Оно” же, в свернутом виде, послужило первичным импульсом к разработке выставочного проекта, который сложился на основе двух зеркально симметричных жестов. Сначала моему контрагенту анонимно была отправлена серия “факсов” весьма разухабистого и внешне почти бессмысленного свойства. Затем, на вернисаже в L Галерее, в приватной беседе анонимность была снята, а случившийся эксцесс предложен в качестве экспозиционной темы. Сочтя провокацию занимательной, мой адресат любезно склонился к участию, согласившись предоставить для выставки копии посланий.

Относительно “техники”, вовлеченной в акцию следует, пожалуй, отметить, что телефакс (взятый как метафора идентичности), еще не успев пройти “позитивной” обкатки на московской сцене, в данном случае сразу был использован в режиме своих “теневых” потенций. В этом, если угодно, есть элемент опережающей формальной новизны. Что касается содержания, то оно представляется здесь почти прозрачным; инсталляция, кажется, даже грешит избытком бинаризма, который сегодня не слишком в чести. Речь в конечном счете идет об успешности и неудачах “диалога”, капризах коммуникации в различных языковых пластах, ну и, конечно, о музыке, которая всегда и повсюду с нами.

* * *

Однажды Пухуа отправился на городской рынок за милостыней.

Придя на рыночную площадь, он стал просить людей,

чтобы они пожертвовали ему монашескую рясу,

однако отказывался от любой одежды, которую давали ему люди.

Узнав об этом, Линьцзи велел делопроизводителю монастыря купить гроб.

Когда Пухуа вернулся с рынка, Линьцзи сказал ему:

“Я пожертвовал тебе вот эту одежду”. Пухуа взвалил на плечи гроб и ушел.

После этого он стал ходить по рыночной площади, извещая всех:

“Линьцзи пожертвовал мне эту одежду,

и теперь я отправляюсь к Восточным воротам умирать”.

Люди благоговейно следовали за ним, чтобы посмотреть на его кончину.

Но затем Пухуа заявил: “Сегодня еще рано;

я преставлюсь завтра у Южных ворот”.

И вот так три дня он морочил людям голову.

Тогда все перестали ему верить, и на четвертый день никто не пришел

посмотреть на его кончину.

Он в одиночестве вышел за городские ворота, сам залез в гроб

и попросил случайного прохожего

заколотить его гвоздями.